您所在的位置:首页 - 文化 - 正文文化

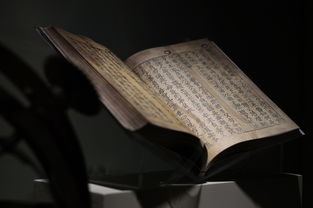

梅花诗韵,300首诗词中的文化瑰宝

![]() 光珩

01-01

【文化】

25人已围观

光珩

01-01

【文化】

25人已围观

摘要一、引言梅花,自古以来就是文人墨客笔下的常客,它以其独特的魅力,在中国文学艺术的长河中留下了浓墨重彩的一笔,从先秦时期开始,梅花就逐渐走进人们的视野,到了唐宋时期更是达到了咏梅诗词创作的鼎盛阶段,明清也不乏佳作,这300首梅花诗词,宛如一座宝藏,蕴含着丰富的文学文化内涵,值得我们深入挖掘,二、梅花在古代诗词中的……

一、引言

梅花,自古以来就是文人墨客笔下的常客,它以其独特的魅力,在中国文学艺术的长河中留下了浓墨重彩的一笔,从先秦时期开始,梅花就逐渐走进人们的视野,到了唐宋时期更是达到了咏梅诗词创作的鼎盛阶段,明清也不乏佳作,这300首梅花诗词,宛如一座宝藏,蕴含着丰富的文学文化内涵,值得我们深入挖掘。

二、梅花在古代诗词中的形象演变

(一)先秦至魏晋南北朝——萌芽与初步发展

1、在先秦时期的文献中,虽然直接以梅花为吟咏对象的诗歌不多,但已经有一些关于梅花的记载,如《诗经·召南》中的“摽有梅,其实七兮”,这里的“梅”虽是果梅,但也透露出古人对梅的关注,这一时期,人们对梅的认识更多地停留在其果实的食用价值以及作为自然物象的存在。

2、魏晋南北朝时期,随着社会文化的变革,人们的思想更加活跃,对自然的审美意识也进一步增强,梅花开始作为一种独立的审美对象出现在诗歌中。“朔风动秋草,边马有归心,胡宁久分析,靡靡忽至今,王事离我志,殊隔过商参,昔往鸧鹒鸣,今来蟋蟀吟,人情怀旧乡,客鸟思故林,师涓久不奏,谁能宣我心。”(鲍照《拟行路难·其六》)虽然这首诗主要表达的是思乡之情,但在“人情怀旧乡,客鸟思故林”的意境烘托下,也暗示了梅花所生长的那片宁静而充满思念的土地,为后世咏梅诗奠定了情感基调,这一时期一些文人雅士开始将梅花与高洁的人格相联系,“庭中有奇树,绿叶发华滋,攀条折其荣,将以遗所思,馨香盈怀袖,路远莫致之,此物何足贵?但感别经时。”(《古诗十九首·庭中有奇树》),其中的“奇树”也有学者认为是梅花,这种将植物赋予情感寄托的做法,使梅花逐渐成为一种具有象征意义的形象。

(二)唐宋——大放异彩

1、唐代

- 唐代经济繁荣,文化交流频繁,诗歌创作进入黄金时代,梅花在唐代诗人笔下呈现出多样的姿态,王维的诗清新淡雅,他笔下的梅花也充满了禅意。“君自故乡来,应知故乡事,来日绮窗前,寒梅著花未?”(《杂诗三首·其二》),短短几句,将远方游子对故乡的思念与寒梅紧密相连,通过询问家乡的寒梅是否开花,表达了诗人对故乡深深的眷恋,也体现了梅花在人们心中的独特地位。

- 李白的诗豪放洒脱,他对梅花的描写同样别具一格。“檐外双梅树,庭前昨夜春,不知开已遍,为有暗香闻。”(《山中问答》),以简洁明快的语言描绘出梅树在一夜之间悄然绽放的情景,一个“暗香闻”不仅写出了梅花的香气特点,更给读者带来了一种朦胧而神秘的感觉。

- 杜甫则更多地将梅花融入到对国家命运和个人境遇的感慨之中。“梅蕊腊前破,梅花年后多,绝知春意好,最奈客愁何,雪树元同色,江风亦自波,故园不可见,巫岫郁嵯峨。”(《江梅》),此时的杜甫漂泊在外,看到盛开的梅花,却因自己身处乱世,无法回到故乡,只能对着巫山发愁,梅花在这里既是美好的象征,又反衬出诗人的悲苦心境。

2、宋代

- 宋代的文化更加注重内在的精神追求,咏梅诗词的数量和质量都达到了前所未有的高度,苏轼是一位极具创新精神的诗人,他的咏梅诗富有哲理。“年年芳信负红梅,江畔垂垂又欲开,珍重多情关伊令,直和根拨送春来。”(《红梅三首·其一》),诗人感叹每年梅花都辜负了春天的约定,然而今年江畔的梅花又含苞待放,这里既有对时光流逝的感慨,又包含了对生命的尊重和珍惜,还有一种积极向上的乐观态度。

- 陆游一生爱国,他的咏梅诗常常体现出坚韧不拔的精神。“驿外断桥边,寂寞开无主,已是黄昏独自愁,更著风和雨,无意苦争春,一任群芳妒,零落成泥碾作尘,只有香如故。”(《卜算子·咏梅》),这首词描绘了一株生长在驿站之外断桥边的梅花,在风雨交加的黄昏独自开放,尽管无人欣赏,但它并不在意与百花争夺春天的风光,即使最后凋零化为泥土,香气依然留存,陆游借梅花抒发了自己壮志未酬却又坚守理想的高尚情操。

- 辛弃疾的咏梅词则充满了英雄气概。“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏,霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂,幸有微吟可相狎,不须檀板共金樽。”(《临江仙·探梅》),在这首词里,辛弃疾用优美的语言描绘了梅花的姿态和香气,并且巧妙地将梅花与其他动物相结合,营造出一种空灵而充满生机的画面,他也表达了自己想要像梅花一样在困境中保持高洁品质的愿望。

(三)明清——传承与发展

1、明代咏梅诗继承了唐宋的传统,同时又有新的特色,高启的诗风格多样,“琼姿只合在瑶台,谁向江南处处栽,雪满山中高士卧,月明林下美人来,寒依疏影萧萧竹,春掩残香漠漠苔,自去何郎无好咏,东风愁寂几回开。”(《梅花九首·其一》),将梅花比作瑶台仙子,又说它像隐居的高士和林下的美人,通过对梅花不同形态的描写,展现了梅花超凡脱俗的气质,他还表达了对梅花缺少真正知音的惋惜之情。

2、清代由于受到政治环境的影响,咏梅诗往往带有浓厚的隐逸色彩。“冰肌玉骨天分付,兼付与凄凉,可怜遥夜,冷烟和月,疏影横窗。”(纳兰性德《清平乐·凄凉犯》),纳兰性德以细腻的笔触描绘了梅花的凄美形象,反映了他在仕途不顺、爱情失落等情况下的内心感受,而在一些文人笔下,梅花也成为一种对抗封建礼教束缚的力量象征,他们通过对梅花的赞美来表达自己对自由和理想生活的向往。

三、梅花诗词中的文学艺术表现手法

(一)比喻与象征

1、梅花常常被比喻为各种美好的事物或人物形象,例如前面提到的将梅花比作美人、高士等,这样的比喻使得梅花的形象更加生动鲜活,除了具体的形象,梅花还象征着高洁、坚贞等品德,在中国传统文化中,梅花凌霜傲雪,独自开放,它的这种特性被赋予了特殊的意义,当文人在仕途失意或者面临人生困境时,就会联想到梅花的这种品质,从而激励自己保持高尚的情操,如王冕的“我家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕,不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。”(《墨梅》),诗人把自己画的墨梅比作自己,表明自己不需要世俗的夸赞,只愿像梅花一样留下清正廉洁的气息,这是一种典型的以物喻己的手法。

2、在一些诗词中,梅花还被用来象征爱情,如“忆梅下西洲,折梅寄江北,单衫杏子红,双鬓鸦雏色,西洲在何处?两桨桥头渡,日暮伯劳飞,风吹乌臼树,树下即门前,门中露翠钿,开门郎不至,出门采红莲,采莲南塘秋,莲花过人头,低头弄莲子,莲子青如水,置莲怀袖中,莲心彻底红,忆郎郎不至,仰首望飞鸿,鸿飞满西洲,望郎上青楼,楼高四面芜,桃枝杂连柳,楼上桃花荣,花荣莺声娇,莺声满绿潭,潭影澄明月,明月照高楼,流光正徘徊,上有愁思妇,悲叹有余哀,打尽心中结,理尽衣上丝,还持旧时意,复取新欢时。”(《西洲曲》),诗中女子回忆起曾经

版权声明: 感谢您对【奚诗百科网】网站平台的认可,无特别说明,本站所有文章均归【奚诗百科网】平台所有,转载请说明文章出处“来源【奚诗百科网】”。 https://www.sptgyg.com/post/23727.html

最近发表

- 三星Galaxy S7 Edge,2016年的旗舰手机及其历史价值

- 985工程大学排名名单,中国顶尖学府的荣耀与挑战

- 华为荣耀10青春版,青春的风采,一图尽览

- 考研路上的钱包指南,预算大揭秘

- 华为MatePad Pro,您的智能生活新伙伴

- 时光回响,一千首经典老歌曲大全

- 考研路上的灯塔,揭秘考研辅导机构的神奇力量

- 穿越时空的旋律,一千首经典老歌曲的不朽魅力

- 旋律中的世界,全球著名音乐剧的魅力与影响

- 三星手机图片大全,视觉盛宴,科技与美学的结晶

- 旋律中的世界,探索全球著名音乐剧的魅力

- 三星W系列手机,高端奢华与卓越性能的完美结合

- 函授硕士研究生报考条件,开启你的远程学习之旅

- 英文经典音乐剧,穿越时空的旋律与故事

- 福建省美术学院排名大揭秘,艺术殿堂的十座灯塔

- 探索京城,北京免费景点全攻略

- 四书五经,古典智慧的宝库

- 索尼摄像机使用指南,轻松掌握拍摄技巧

- 考研路上的灯塔,为何选择多样的考研课程至关重要

- 旋律与梦想,探索著名英语音乐剧的魅力与影响

- 电影中的音乐之旅,西方音乐电影的魅力与启示

- 深入了解考研课程班的费用,一个全面的指南

- 探索北京,揭秘免门票的宝藏景区

- 考研课程费用解析,如何判断合适的投资

- 艺术之门,揭秘美术公办二本最低分数线的秘密

- 探索北京,十大必去景点深度游

- 舞动经典,探索歌舞剧电影的魅力

- 戴尔最新款笔记本型号,性能、特点与购买指南

- 深入解析,考研课程费用大揭秘

- 揭秘考研课程费用,如何辨别正规课程,避免经济与时间的双重损失

- 荣耀Magic系统,智能生活的新篇章

- 电影之旅,探索英美经典电影的魅力

- 考研路上的金钥匙,揭秘考研课程的价值与成本

- 探索北京,十大免费景点排名及深度体验指南

- 探索云端世界,华为云账号登录官网的便捷之旅

- 舞动梦想,歌唱生活,美国歌舞剧电影的魅力与影响

- 2023年十大名牌手机,科技与设计的巅峰对决

- 苹果与富士康的舞步,全球供应链中的合作与挑战

- 三星GTS3850,智能生活,触手可及

- 艺术之门,2023年美术学院录取分数线排名解析

- 探索北京,免费景点的宝藏之旅

- 探索金沙三宝,揭开神秘面纱,发现生活的艺术

- 三星2016年的辉煌时刻,价格与价值的双重奏

- 音乐剧的璀璨明珠,三宝作品全解析

- 考研课程价格表,透明化选择,助力你的考研之路

- 探索文学的宝库,文学类书籍类型大全

- 三宝,中国音乐剧的瑰宝与创作之旅

- 三宝音乐会,音乐与灵魂的交响曲

- 2023年985大学排名名单,教育质量与学术实力的较量

- 文学类书籍的多彩世界,探索书籍分类的艺术之旅